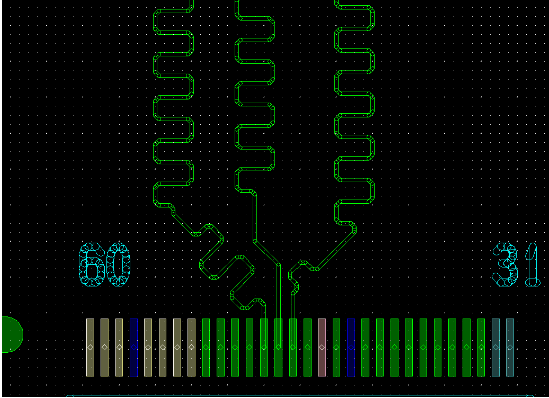

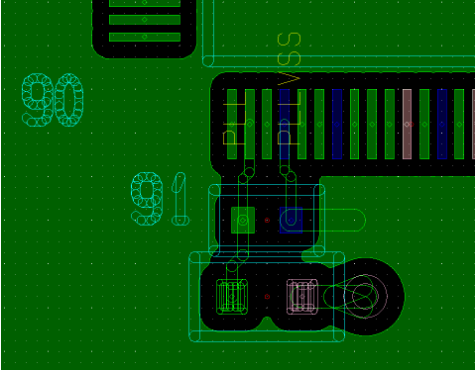

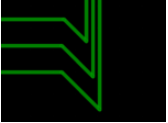

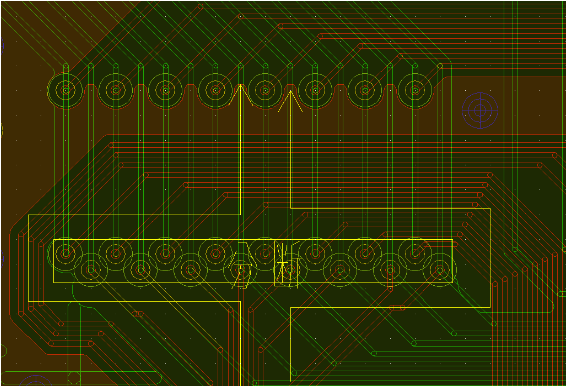

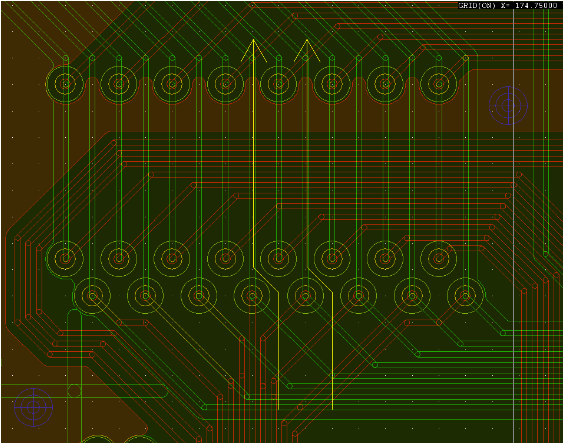

ミアンダ配線パターン 等長配線

プリント基板上のパターン配線長をそろえ、信号の遅延時間合わせる為の等長配線に使用する配線の呼び名でミアンダ(蛇行)配線と言います。

下図のように同一層でミアンダを実現すると配線に多くのスペースが必要になる為、全体の配線が

長くなってしまいます。

その為、配線長を短くさせる為にあえてミアンダによる等長配線を避けるケースもあります。

周波数と基板サイズ、基板仕様、シミュレーションの活用により検討し最終的にはお客様(回路設計者)との相談により全体としてより良い信号品質、ノイズ対策になるように選択していくこととなります。

例)ミアンダ配線

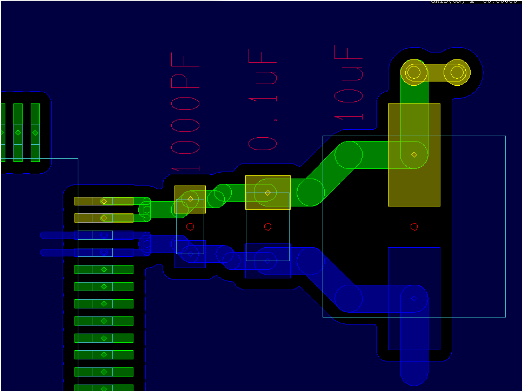

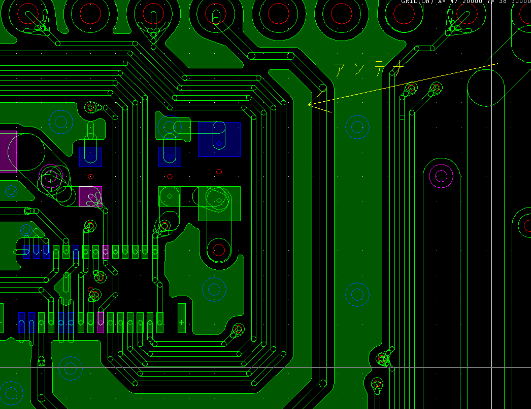

パスコンの配置

ノイズ対策用のパスコン

・ICの電源ピンに可能な限り短くなるように配置し、GNDピンへの接続も確実に行うようにします。

その際にビアは複数個打つように心がけます。

・同じ電源に容量の異なるパスコンが着く場合には容量の小さい順に必要とする電源ピンに接続します。

例)10μFの電解コン、0.1μF、1000PFのチップセラコンの場合1000PF、0.1μF、10μFの順番でICの電源ピンに近い場所に取り付けます。

ただし電解コンデンサは部品配置に無理があるならば離れた場所に配置しても良いですが、スイッチング電源用の電解コンデンサ(パスコン)はこの限りではありません。

・同じ電源ラインに数個のパスコンを入れる場合は必要な箇所に均等に部品配置するようにします。

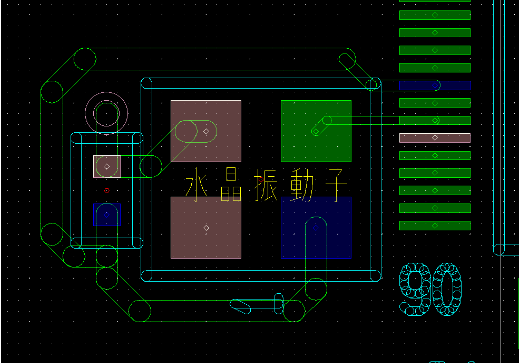

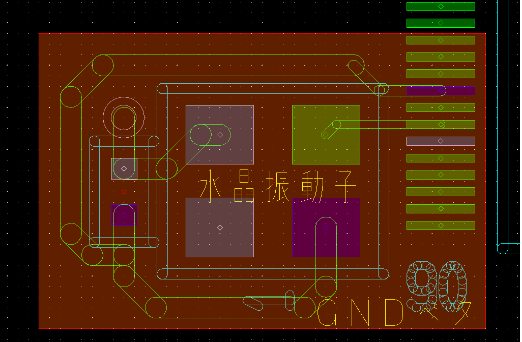

水晶発振子付近の配線

水晶発振子とICを接続する配線は浮遊容量やインダクタンスによる特性の劣化を防止する。

その為にICのピンに隣接して配置し、最短で配線する。

バイア(VIA)を使用しての接続はEMIの発生減となる為、基本的にNGです。

他の信号配線からの干渉をなくす為に周囲はGNDでガード又はベタGNDとすることを基本とします。

さらに水晶発振子付近や信号がはいるICのパッドの下にも他の配線を通ずにGNDベタにします。

これらの対策によりノイズ発生の防止になります。

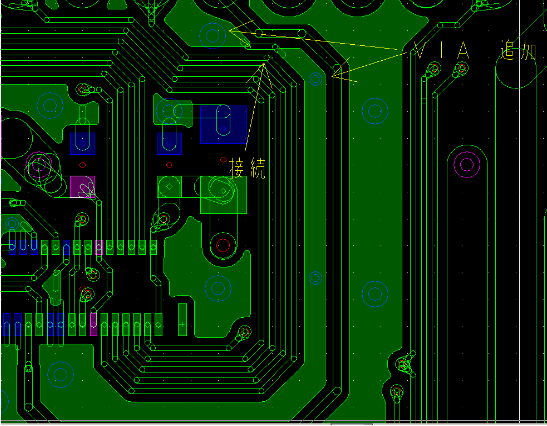

リターン電流 (リターンパス)

リターン電流またはリターンパスとはドライバーから信号配線を通ってレシーバーに流れた電流が主にGNDから戻ってくる電流です。

高速信号になると戻りの経路が多層板の場合GND層の信号の直下を通ります。

その為VIAの抜きなどで分断されない様に注意することが大切です。

この戻りの経路が長くなると放射ノイズが大きくなります。

両面板の場合は切れ間の無いベタで尚且つVIAを多数設ける事でリターン経路を確保するようにします。

*下の図のようにVIAの内層抜きによりGNDが分断されているとリターン経路が信号の下に確保出来ません。

☆VIAをずらす事で信号の下に経路が確保できます。

・基板の実装密度や基板の層数により分断されることもありますが、プリント基板設計の際に少しでも意識することでノイズの低減に効果が有ると思われます。

ご連絡先はこちら

【アイ・ケー・ピー有限会社】

〒433-8119

静岡県浜松市中央区高丘北 4-6-25

TEL / 053-438-1066

FAX / 053-438-1072